公文式教室に通って、半年以上先の学年を超えて勉強すると進度一覧表(ダイジェスト版)を持って帰ってきます。そこには、いろんな情報が満載です。

実は、学年別の学習者数が分かります。

つまり、学習者数を分析すると入会してから学習者数のトレンドが分かるんです!

しかも、これまでに溜めていた1年分の資料をすべて拾えば、公文式の使い方(やり時やめ時)も分かってきます。それは最後に紹介します。

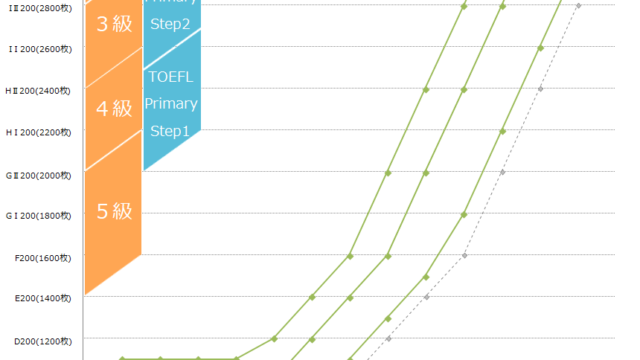

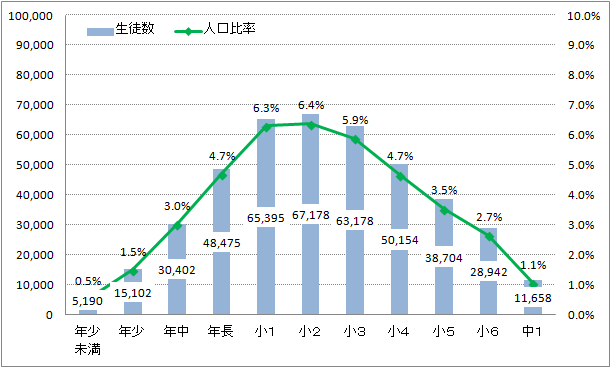

公文式教室(国語)の学年別学習者数グラフ(2019年9月末)

まずは、2019年9月の学年別入会者数をグラフにしてみました。

どうですか?

公文式国語の場合、小2でピークになります。この学年までに始める人が多くて、それを過ぎると辞める人が多くなります。

小3の9月といえば、そろそろ都市部では中学受験塾への入塾対策が始まります。そちらに人が流れるんでしょう。

田舎はどうですか?

ぼくも田舎に住んでいますが、12月ともなるとちらほら小学受験をして合格したとか聞く子もいます。田舎にも小学受験、中学受験の波が来ていると思うんですよね。

結果

- 小2の9月までは、学習者数は増加し、その後減少する。

- くもんの英語学習者数は、出生数に対して、最大6.4%の学習者がいるので、40人クラスだと2~3人くもんの国語を学習している。

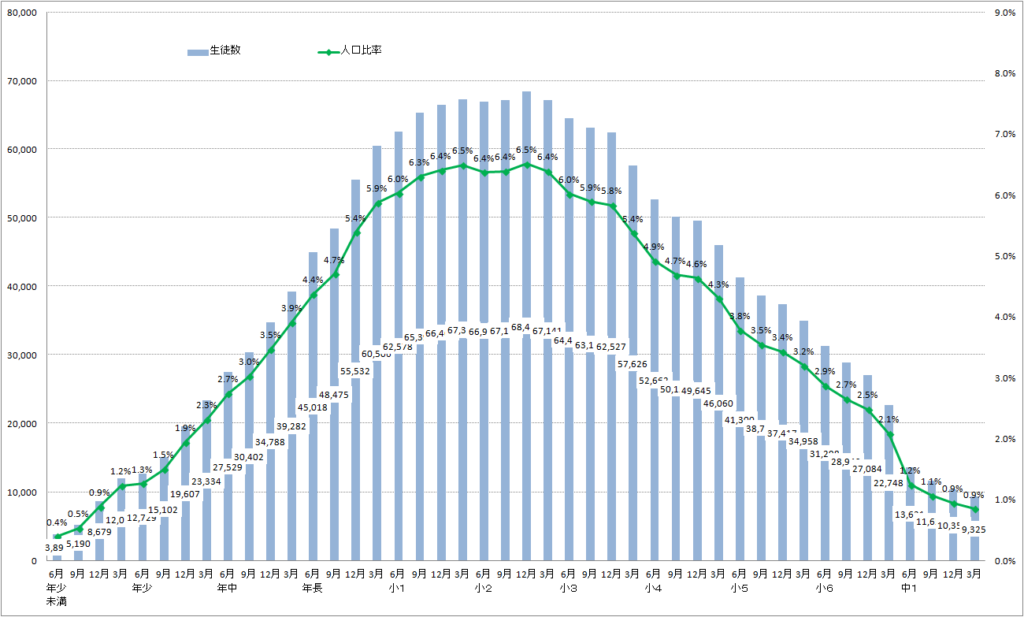

2018年12月末、2019年3月、6月、9月末の学年別学習者数グラフを並べてみた!

これまでに年4回配布される進度一覧表が1年分揃ったので、3か月ごとの学習者数の推移が分かりました。

このグラフをよく見てみると、3つのステージに分けれます。

- 年長3月まで

- 小1から小3まで

- 小4以降

1.年長3月まで

幼児教育に力を入れたい、あるいは小学生に入るまでにちょっとでも先取りしておきたい親が多いです。右肩上がりに学習者数が増えています。この時期に辞める子どもはあまりいないでしょう。どんどん学習者数は増えていきます。

2.小1生~小3生まで

辞める子どもと学習を始める子どもが均衡してきます。小学生になって学校の宿題が始まります。小学校の拘束時間も長くなります。友達も増え、行動範囲も広がります。くもんをする時間が取れなくなったり、なかなか通わせにくくなったりするのかもしれません。

3.小4生以降

新規入会する子どもが増えないのだと思います。くもん以外の習い事がしたいとか、スポーツを始める子どもも増えます。中学受験も本格化してくる頃なので、このころが辞め時のトレンドです。

公文式(くもん)国語の使い方

公文式は小学校に入る前に頑張ろうと考えている親が多いですね。

ぼくは、もっと早くから始めたほうがいいと思っています。ここでは紹介しませんが、早くから始めた子はどんどん学年を超えて進んでいきます。

公文式は、個別学習。教えてくれるのはプリントのみ。プリントが先生であり、参考書であり、問題集です。

本を読んで、自分の頭で考えて、答えを出す。人が教えてくれるとおりにすればいいわけではないので、子どもが考えて、プリントの答えを攻略していきます。

面白いやり方を考えるので、それを見るのも面白いですよ。

しっかり自分の頭で考える子どもに育ちます。