公文式では、毎日プリント学習です。宿題をする日、教室でする日もプリントのみ。プリントには記号と番号が振ってありますが、全体が見えないのでプリントの番号が分かっても、我が子がどの位置にいるのか分かりにくいんです。

公文式(くもん)をしている方のブログを見ても、番号だけじゃ、どこをしているのか今一ピンときません。

そんなときは、くもんの先生に相談してみたらいいですよ。子どもの成長をグラフにしている先生もいるので、資料がすぐに出てくるかもしれません。

でも、先生に相談するまでもないかなって悩んでいる人は、続きを読んでみてください。

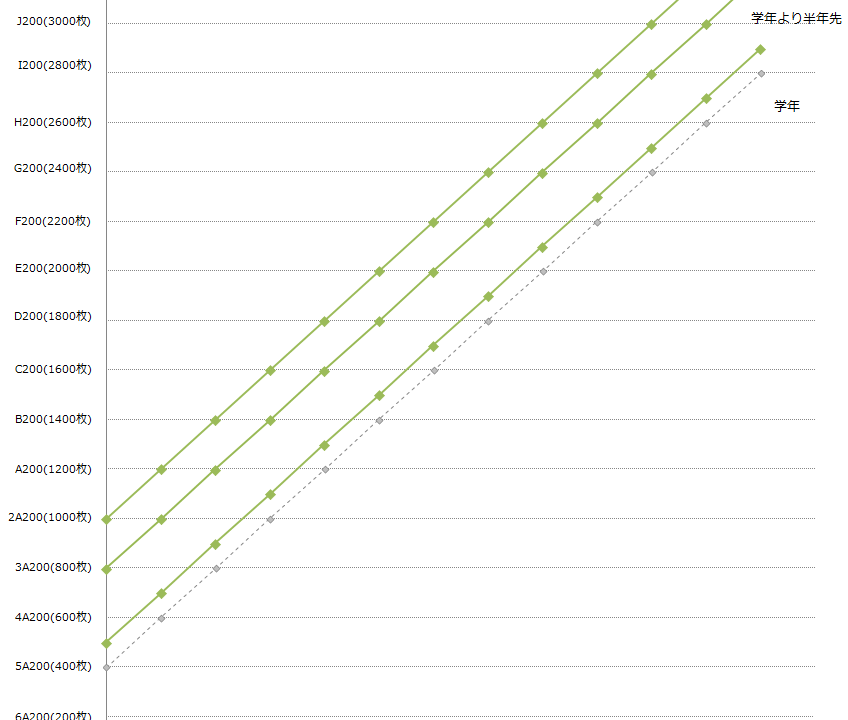

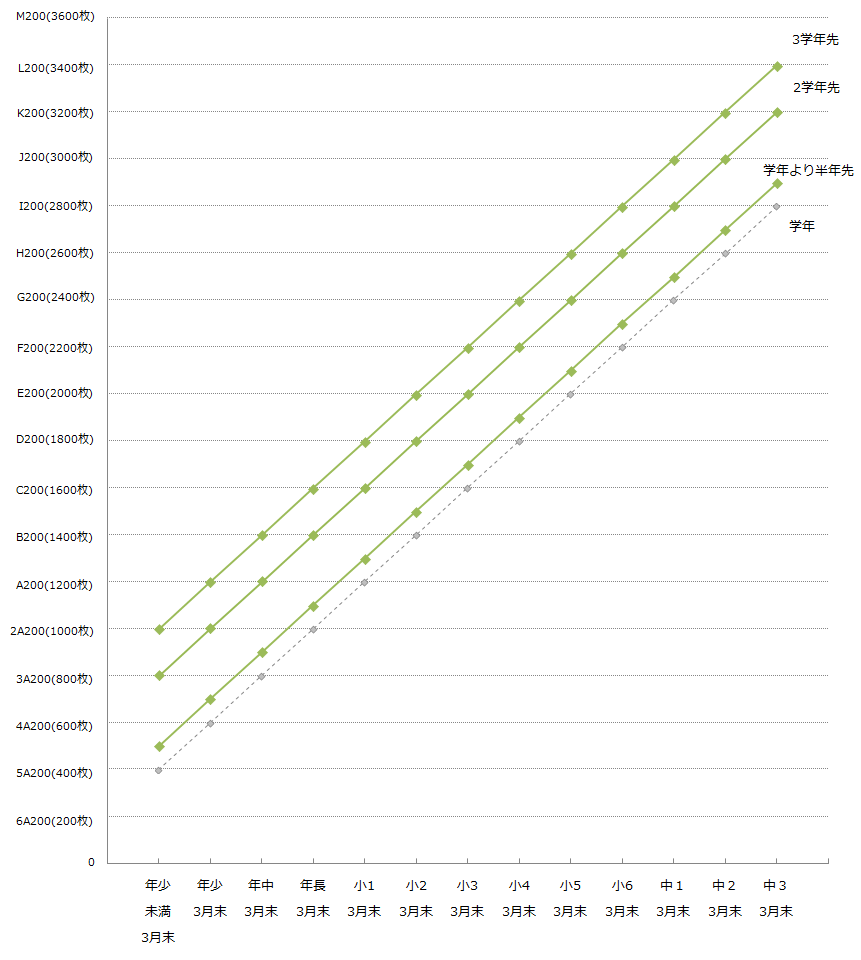

公文の公式HPに進度基準表があります。 これには学年より半年先、2学年先、3学年先と4半期ごとに達成度を記載してます。ただ、これを見ても我が子がどの位置にいるのか分かりにくい。

公文式公式HPより引用

そこで、一目でわかるように達成度をグラフにしてみました。学年より半年先、2学年先、3学年先は記載ありますが、学年相当も読み取りたかったので、公式HPより読み取り追加してます。

横軸に学年、縦軸がプリントの記号と番号です。縦軸には通し枚数も記載しているので、目安になります。

各学年の3月末時点での達成です。

あとは、我が子がやっているプリントの番号を見れば、およその位置が見えてきます。

印刷すれば、目標グラフとしても使えますので、ぜひおススメします。

中3までしか記載してませんが、プリント枚数は、6A1~M200まで、3600枚あります。

我が子は1日5枚プリントをしているので、単純計算では2年ほどで終わる。でもプリントに理解を把握するための学習時間が設定されているので、それをオーバーすると前に進めず復習を繰り返します。復習のプリント枚数分だけ時間がかかるのです。

参考までに、学年相当のプリント内容を記載しておきます。以下の資料を参考にしてます。

公文式公式HPより引用

6A:年少未満。10までの数字の並び。

5A:年少未満。50までの数字の並び。

4A:年少。50までの数の書き。

3A:年中。100までの数と3までの足し算。

2A:年長。10までの足し算、繰り上がりが入ってくる。引き算はまだ。

A:小1。足し算と引き算のまとめ。

B:小2。足し算、引き算の筆算。

C:小3。九九。掛け算、割り算。

D:小4。分数、約分。

E:小5。分数の四則演算。

F:小6。少数。文章題が少々ある。

G:中1。負の数、一次方程式。

H:中2。連立方程式、因数分解。

I:中3。2次方程式、三平方の定理。

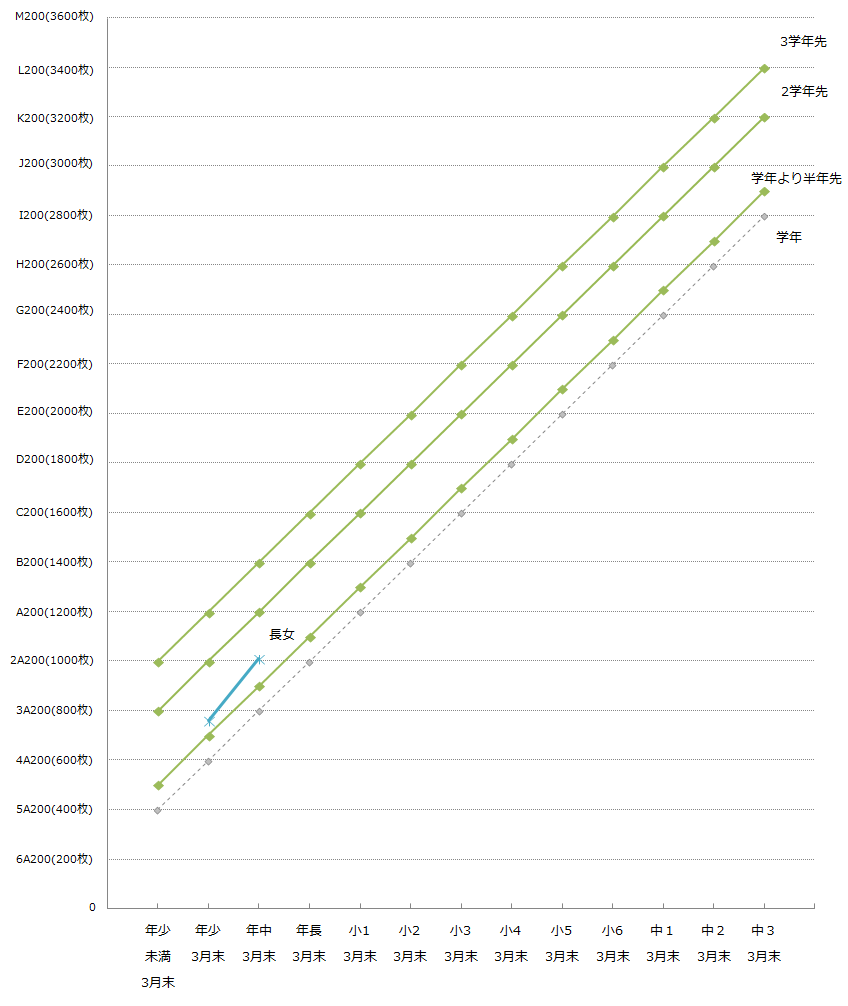

このグラフを見れば、我が子の進捗状況が分かりやすくなりますよー。ちなみに、我が家の長女の記録も追加しておきます。

我が家の長女は、現在、学年より半年先を行ってます。

そして算数検定のシルバースターも年長児で合格しました。その時の記事がこちら。

周囲には、同じ年長児でゴールドスターに合格したり、年中児でゴールドスターに合格した優秀な幼児もいます。

目標とまではしてませんが、無理じゃない、可能性はあるんだなと思わせてくれます。我が家では子どもが自分軸を持てるように、子どもの意思を大事にしてます。年少のとき、算数検定を嫌がっていたので、今回が初めての受験でした。しかも合格でした。