小学1年生になると、学校で足し算が始まります。

小学生の頃、足し算は、計算ドリルでマスターしたと思います。毎日、算数のドリルをしましたね。そう、足し算マスターは、練習あるのみです。

でも、その前にいくつか理解しないと足し算できません。

それは、数字の音と形、 数の順番です。

数字の音と形、数の順番を理解する

お風呂でみんな数を数えますね。

「10まで数えたら、お風呂から出よう!」

とかです。

1、2、3、4・・・

子どもも、数を言えますよね?スゴイ!って思うでしょ?

でも頭の中は、イチニサンシ・・・ですよ。ただ、文字を言っているだけです。

お風呂に貼った数字表を見ながら言いましょう。

イチを1と理解して、ニを2と理解します。

数字の音と形が分かるようになり、子どもの頭の中で、ようやく、

1、2、3、4・・・となります。

これで、数を数えることは、1の次は2だ、2の次は3だと数の順番を理解するわけです。ここまで来たら足し算できます。

1+1は2。

2+1は3。

つまり、+1とは、次の数を示すんだと子どもは理解します。

もしも、10まで数えられる子どもだったら、1+1~9+1までできます。

30まで数えられる子だったら、10+1~29+1までできるようになります。

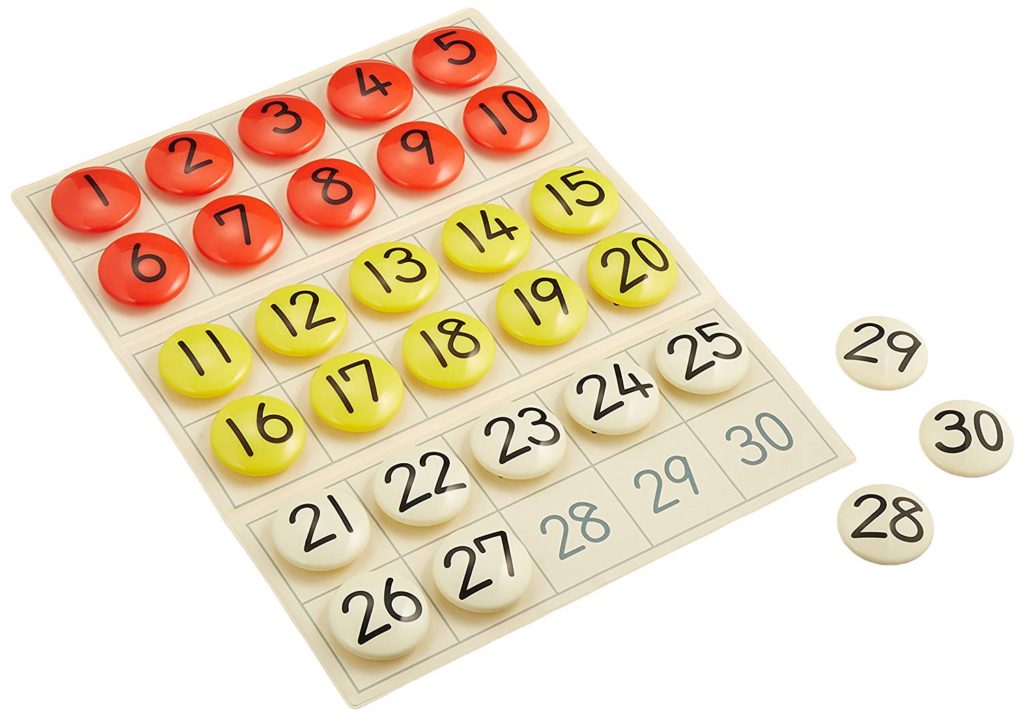

ここで、くもんのすうじ盤の出番です。

これがあれば、30まで理解できます。1から30まで数えられるようになります。

使い方は、いくつかあります。

まず、数字の書いた板があるので、同じ形の数字の書いた磁石を置けば、数字を理解できます。

板を裏返すと白紙のマスになっているので、1~30まで順番に置いていけば、数の順番を理解できます。

お風呂で数を数えなくてもいいですよ。のぼせるだけですから。クーラーの効いた涼しい部屋でやりましょう。

くもんの教室(幼児タイム)では、さらにストップウォッチを使って、タイムを競います。早くするということは、それだけ数の形と順番を覚えておかないとできませんよ。

+2のやり方は、次の次の数です。

1+2は、1の次の次の数だから3。

2+2は、2の次の次の数だから4。

ここでもくもんのすうじ盤をして、数の順番を理解していれば、指を使わなくてもできるようになります。

これが公文式算数のやり方です。1+2よりも27+1を先にします。公文式でするプリントの順番もそうなってます。

数の順番を理解するためなら、くもんのすうじ盤じゃなくてもいいんですよね。自作できる。ただ、メリットとしては、少し磁石が強いので、指先をよく使うということです。幼児教育で手先を使わせませんでしたか?それと同じです。

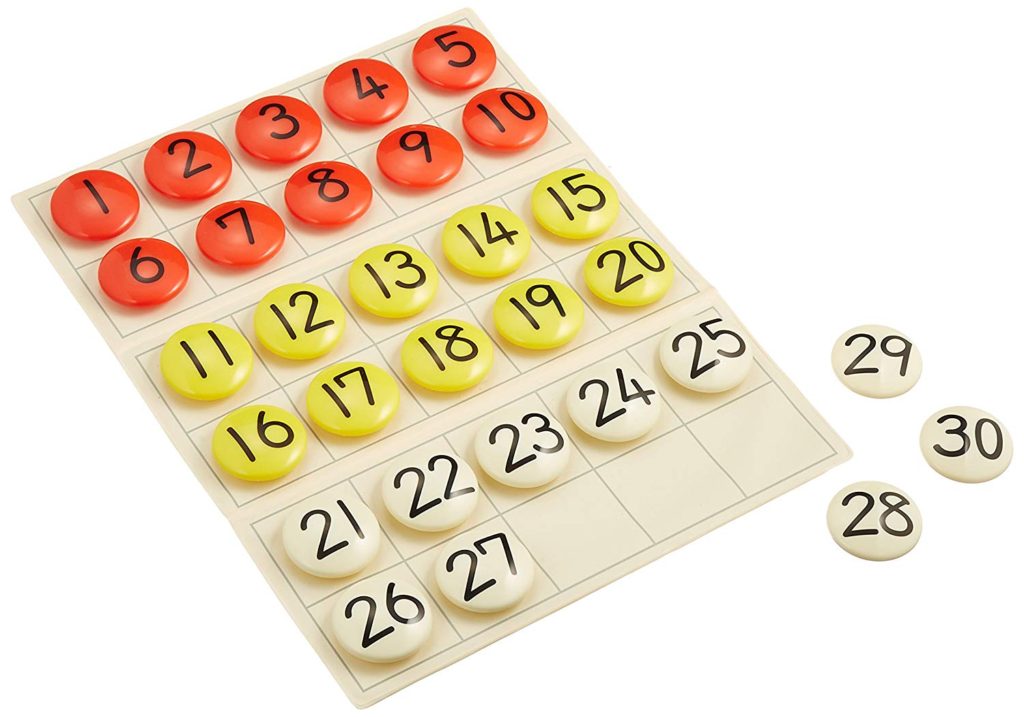

できるなら磁石すうじ盤100も揃えたい!

すうじ盤30で鍛えることを書いてきましたが、足し算を早くするために、掛け算と割り算をスラスラできるようになるために、公文式では、1から100までの数唱を推奨しています。

理由が明確にされてないので、経験的なものかもしれないですが、九九を覚えるのもおよそ100までの数なので、しっかりとした素地を作るのにいいのかもしれない。

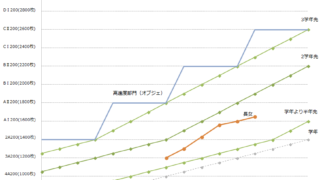

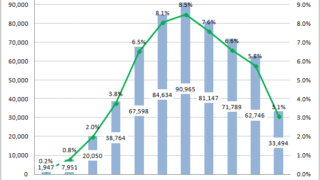

ただ、すうじ盤100を置き終えるまでの時間と、計算の正確さ・スピードには相関関係がある。

- 6分台:簡単な足し算引き算がラクにできる

- 5分台:足し算引き算の筆算がラクにできる

- 4分台:掛け算割り算がラクにできる

- 3分台:分数計算がラクにできる

- 2分台:中学教材に進んでも安心

すうじ盤で鍛えれば、プリントの復習枚数を減らしてくれる優れもの。我が家の長女はプリントを7周してたから、これを早い段階でやってあげればもっと早く足し算をマスターできたかもしれない。

現在、引き算をしていますが、この内容を先生から教えてもらったのですうじ盤100を買いました!

実は我が家はすうじ盤30、50と揃えています。すうじ盤100の意味と大切さを改めて教えてもらったので、家でもやってみようと思います。

でもこれをすると、2歳次女もやりたいと邪魔をし始めるに違いない。