スポンサーリンク

公文式教室に通って、半年以上先の学年を超えて勉強すると、進度基準認定者となり、進度一覧表(ダイジェスト版)を持って帰ってきます。

そこには、学年別の学習者数が記載されてる。

これまで、算数と英語の学年別グラフを作りました。

今回は、英語のグラフを作りました。

スポンサーリンク

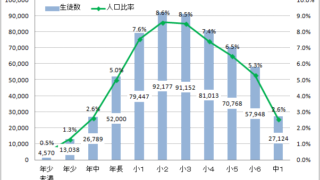

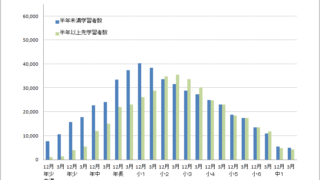

公文式教室(国語)の学年別学習者数グラフ

結果

- 小2の12月まで、学習者数は増加し、その後減少する。

- くもんの英語学習者数は、出生数に対して、最大6.4%の学習者がいるので、40人クラスだと2~3人公文式英語を学習している。

考察

小学2年生の12月まで、学習者が増加し、その後減少する。

この傾向は公文式の算数に似ています。小3の12月で減る傾向は、やはり中学受験を意識してる。新4年生の受験勉強開始層が多いことを意味するし、公文式を中学受験に活用する親の意思を感じる。

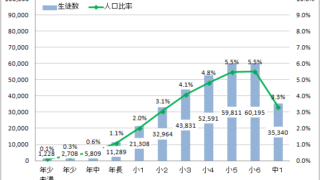

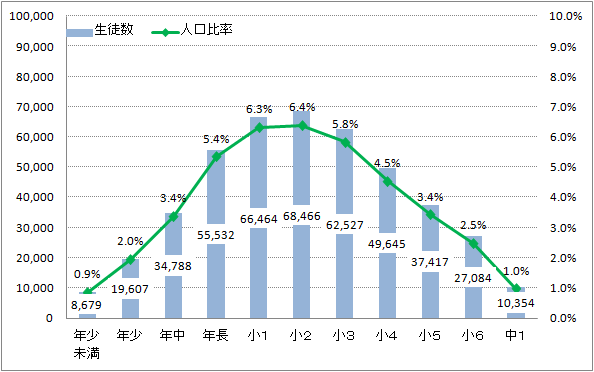

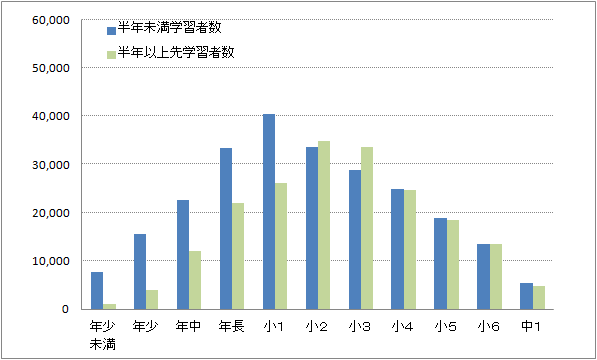

学年別基準認定者(半年以上先の学習者)数グラフ

進度一覧表には、進度基準認定者数も記載されています。進度基準認定者とは、半年以上先の学習者のこと。

さらに、学習者数も分かるので未達成の学習者数も分かります。

結果

- 進度半年未満の学習者数は、小1の12月まで増加し、その後減少する。

- 進度半年以上先の学習者は、小2の12月まで増加し、その後減少する。

考察

傾向は算数と似ています。

進度半年未満の学習者数は、小1の12月まで増加し、その後減少する。

新規入会者が小1の12月まで増えてます。公文式教室は、「自学自習でサクサク進める」ことが前提にあるので、初めは学年よりも下から始まることがほとんど。

つまり、進度が半年未満であることは新規入会者である可能性が高い。小学2年生の12月末では、減少していることを見ると、新規入会者のピークは、小学1年生頃だろう。

進度半年以上先の学習者は、小2の12月まで増加し、その後減少する。

進度半年以上先の学習者が減ることは、進度の高い子どもたちが公文式を辞めていることを意味する。

小学4年生では、中学受験塾が始まります。

小学3年生12月までは、半年以上先の学習者が増加しているから、中学受験対策を始めた小学3年生から4年生にかけて公文式国語を辞める傾向にあります。

公文式国語の使い方

幼いころから公文式国語に通わせ始めて、小2の12月まで続ける。その後、中学受験対策を実施する。

これが、公文式国語の通わせ方トレンドです。

スポンサーリンク

スポンサーリンク